국민연금 실태 : 수익률 23배의 진실

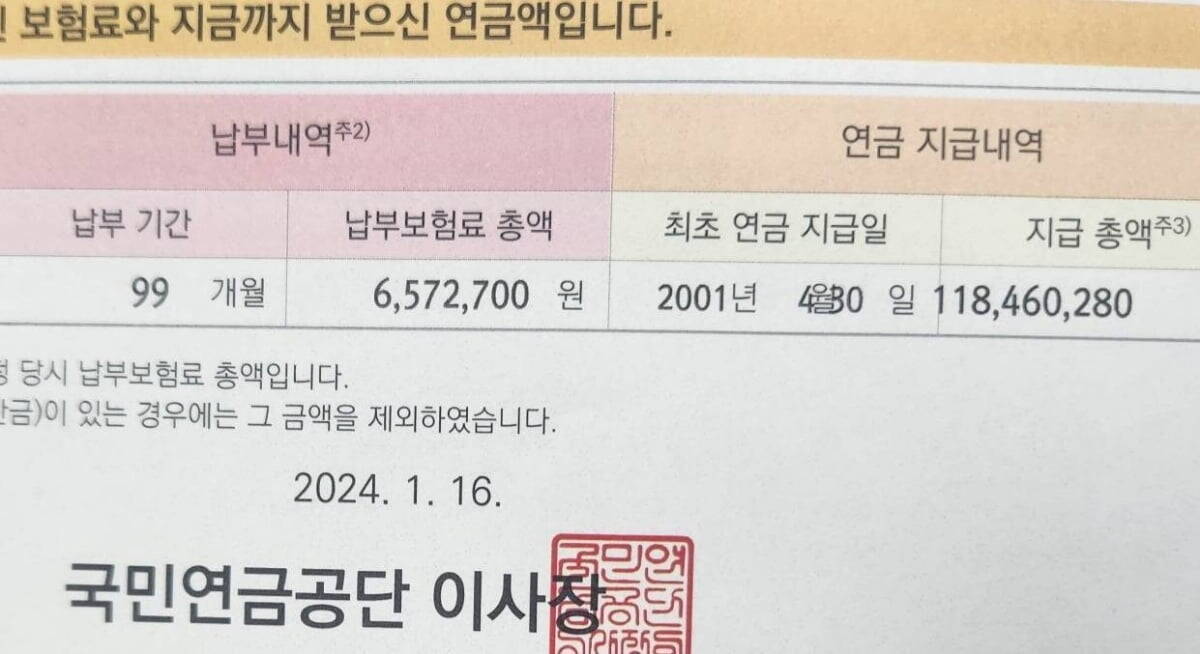

국민연금을 8년 3개월(99개월) 동안, 월 약 66000원씩 납부한 사람이 있다.

총 납입액은 657만 원. 그런데 이 사람의 국민연금 수령액은 무려 1억 1846만원이다. 어떻게 이런 일이 가능한 것일까?

나의 의문은 최근 온라인을 뜨겁게 달군 국민연금 수령 고지서 사진에서 시작되었다.

대부분의 사람들은 말도 안 되는 수익률에 놀랐고, 일부는 ‘폰지 사기 아니냐’라며 분노하기도 했다.

하지만 이 상황은 단순한 특혜나 편법이 아니다. 제도 자체가 태생적으로 그런 구조였기 때문이다.

국민연금 : 시작은 이렇게 출발했다

국민연금 : 시작은 이렇게 출발했다

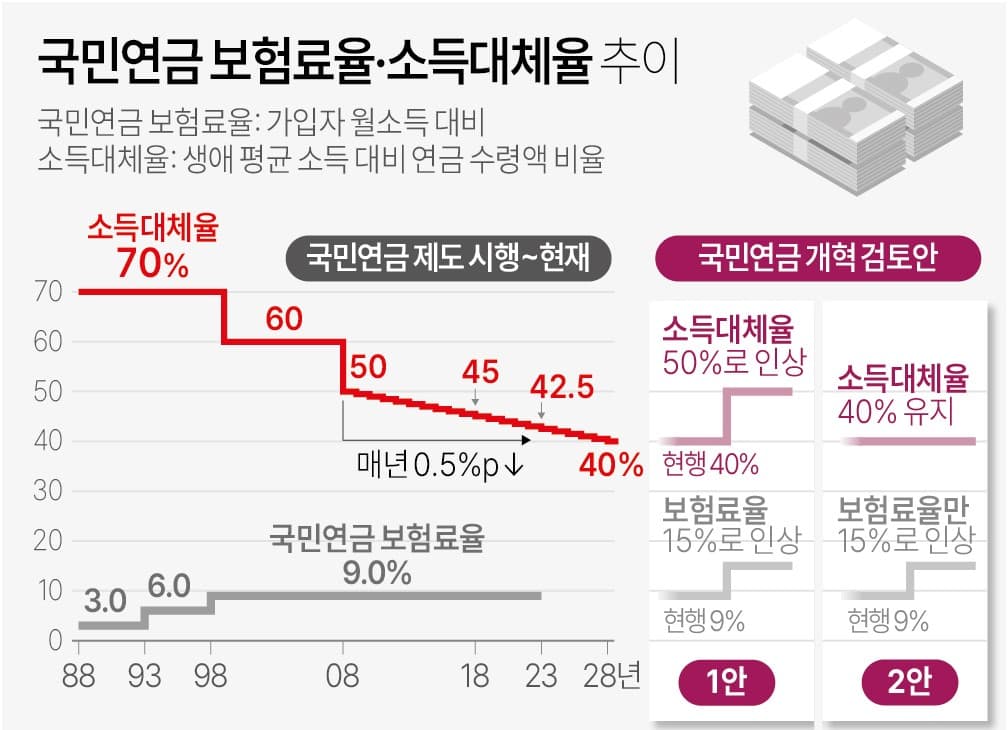

1988년, 국민연금이 처음 도입되었을 당시

- 보험료율은 단 3%였고

- 소득대체율은 무려 70%에 달했다.

물론 당시는 가입자 수도 적고, 실제 연금을 받는 사람도 극소수였기에 이 구조는 당장 무너지지 않았다.

하지만 지난 37년간 가입자와 수급자가 늘어나면서 결국 문제점이 드러나기 시작했다.

국민연금 1억 수령, 납입만 하면 됐다.

국민연금 1억 수령, 납입만 하면 됐다.

맨 위 고지서 사진에 따르면, 해당 수령자의 최초 연금 지급일은 2001년 4월 30일이다.

당시 국민연금은 만 60세부터 연금을 수령하는 구조였으므로, 계산해보면 수령자는 1941~42년 출생자로 추정할 수 있다.

그렇다면 본격적으로 어떻게 657만원을 납부하고 1억 1846만원을 수령할 수 있었는지 분석해보자.

국민연금 제도가 시작된 88년도부터 바로 시작하셨다고 가정해보면, 1996년 3월 정도에 99개월분 납입이 끝난다.

1988년부터 1996년까지의 평균소득 성장율과 93년부터 보험료율이 6%였음을 감안하여 수령자의 년도별 납입액을 계산했다.

그리고 해당 납입액을 보험료율로 나누고 소득대체율을 곱하여 연금 수령액도 계산했다.

| 연도 | 월 소득 (원) | 보험료율 | 납입 개월 수 | 월간 납입액 (원) | 연간 납입액 (원) | 월간 수령 연금 (원) | 년간 수령 연금 (원) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1988 | 1,098,341 | 3% | 12 | 32,950 | 395,403 | 768,839 | 9,226,064 |

| 1989 | 1,208,175 | 3% | 12 | 36,245 | 434,943 | 845,723 | 10,148,670 |

| 1990 | 1,328,992 | 3% | 12 | 39,870 | 478,437 | 930,294 | 11,163,533 |

| 1991 | 1,448,602 | 3% | 12 | 43,458 | 521,497 | 1,014,021 | 12,168,257 |

| 1992 | 1,564,490 | 3% | 12 | 46,935 | 563,216 | 1,095,143 | 13,141,716 |

| 1993 | 1,674,004 | 6% | 12 | 100,440 | 1,205,283 | 1,171,803 | 14,061,634 |

| 1994 | 1,774,445 | 6% | 12 | 106,467 | 1,277,600 | 1,242,112 | 14,905,338 |

| 1995 | 1,863,167 | 6% | 12 | 111,790 | 1,341,480 | 1,304,217 | 15,650,603 |

| 1996 | 1,956,325 | 6% | 3 | 117,380 | 352,139 | 1,369,428 | 16,433,130 |

| 합계 | 6,570,000 | 116,898,944 |

이 계산을 마치고 나서, 솔직히 꽤 놀랐다.

막연히 수치로 분석하면 실체가 드러날 거라고는 생각했지만, 이렇게 정확하게 떨어질 줄은 몰랐기 때문이다.

여러 가정을 하긴 했지만 국민연금 고지서의 수령액과 완전히 일치한다는 점에서, 실제 제도 설계의 결과를 반영한 정확한 재현에 가깝다.

다시 한 번 말하지만, 납입액의 18배에 해당하는 금액을 수령했고, 이건 ‘납부만 하면 얻을 수 있는 결과’였다.

‘평생 지급’이라는 함정카드

‘평생 지급’이라는 함정카드

국민연금은 “평생 지급”이라는 말을 앞세운다. 어디서든, 누구에게든 강조되는 이 문장은 얼핏 들으면 굉장히 따뜻하고 안정적으로 느껴진다.

그리고 사실, 이 말엔 일리도 있다. 연금의 본질은 퇴직 후 경제활동이 어려운 고령자의 생계를 보조하는 데 있다.

그래서 일정 시점 이후, 예를 들어 60세부터 생존 기간 동안 계속 지급되는 것이 맞다.

만약 “20년까지만 드립니다”처럼 정해진 지급 기간이 있다면, 살아 계셔도 연금이 끊기는 비극적인 상황이 생길 수도 있기 때문이다.

하지만 문제는, 앞서 분석한 수익 구조가 비정상적으로 ‘너무 후했다’는 점이다.

657만 원을 납부하고 1억 1천만 원을 수령하는 18배 수익률은 민간 금융 상품에서도 찾아보기 어렵다.

이렇게 ‘지나치게 후한 구조’와 ‘종신 지급 구조’가 만나 눈덩이처럼 불어나는 재정 부담으로 돌아왔다.

연금액 계산 공식

연금액 계산 공식월 연금액 = { ∑ (소득대체율 비례상수 × (A + B) × 각 연도 납입비율) } × (0.5 + 0.05 × n / 12) ÷ 12

A값

A값전체 가입자의 최근 3년 평균 소득

(물가 반영된 전체 평균)

B값

B값가입자의 평균 소득

(본인이 실제 납부한 기준)

P값

P값전체 가입 개월 수, 연도별 분리(P20, P21...)

(납입 비율 가중치 역할)

n값

n값10년 초과 가입 개월 수

(장기 가입자 보너스)

연도별 소득대체율 비례상수

연도별 소득대체율 비례상수

| 연도 | 소득대체율 | 비례상수 |

|---|---|---|

| 1988~1998 | 70% | 2.4 |

| 1999~2007 | 60% | 1.8 |

| 2008 | 50% | 1.5 |

| 2025 | 41.5% | 1.245 |

| 2026~ | 43% | 1.29 |

국민연금 수령액 / 납부액 계산

국민연금 수령액 / 납부액 계산

| 연도 | 보험료율 (%) |

|---|---|

| 1988 ~ 1992 | 3% |

| 1993 ~ 1997 | 6% |

| 1998 ~ 2025 | 9% |

| 2026 | 9.5% |

| 2027 | 10% |

| 2028 | 10.5% |

| 2029 | 11% |

| 2030 | 11.5% |

| 2031 | 12% |

| 2032 | 12.5% |

| 2033 이후 | 13% (동결) |

국민연금 계산기

납부 시점에 따른 불균형

납입 시점별 20년간 국민연금 수령액과 총 납부액

납입 시점별 20년간 국민연금 수령액과 총 납부액

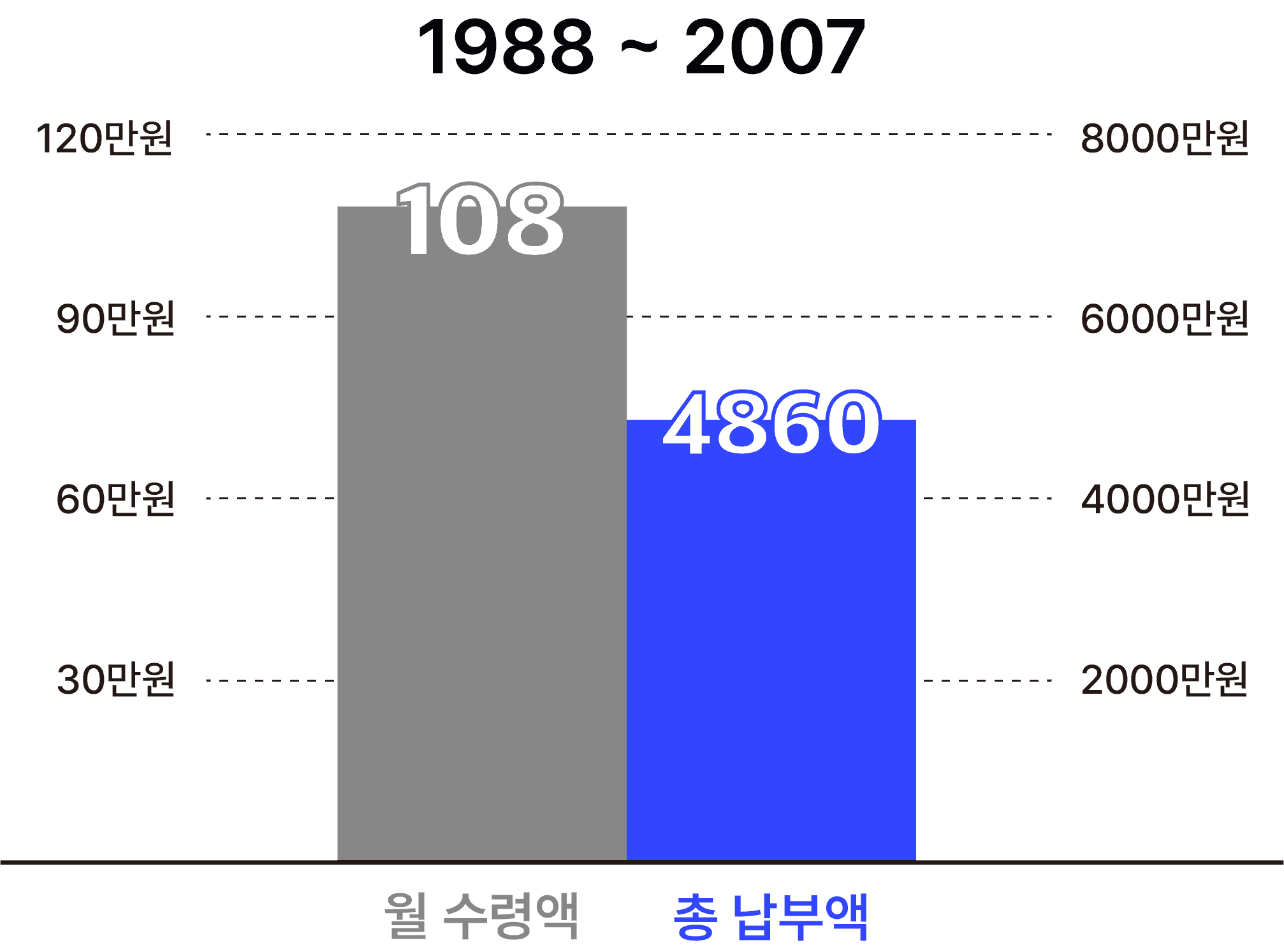

1988~2007 납입

도입 초기 고소득대체율과 낮은 보험료율의 황금기.

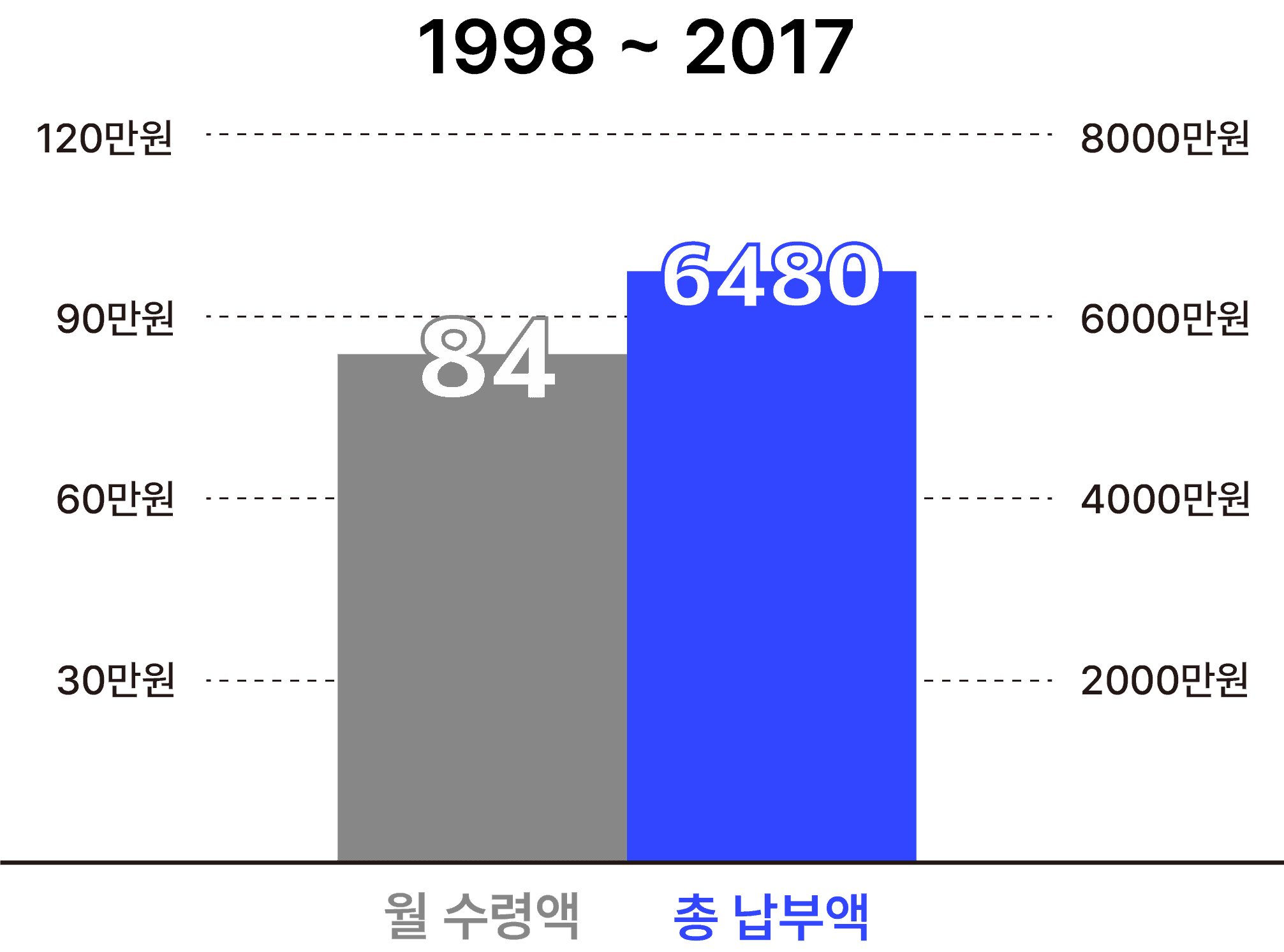

1998~2017 납입

소득대체율 하락이 시작된 전환기 세대.

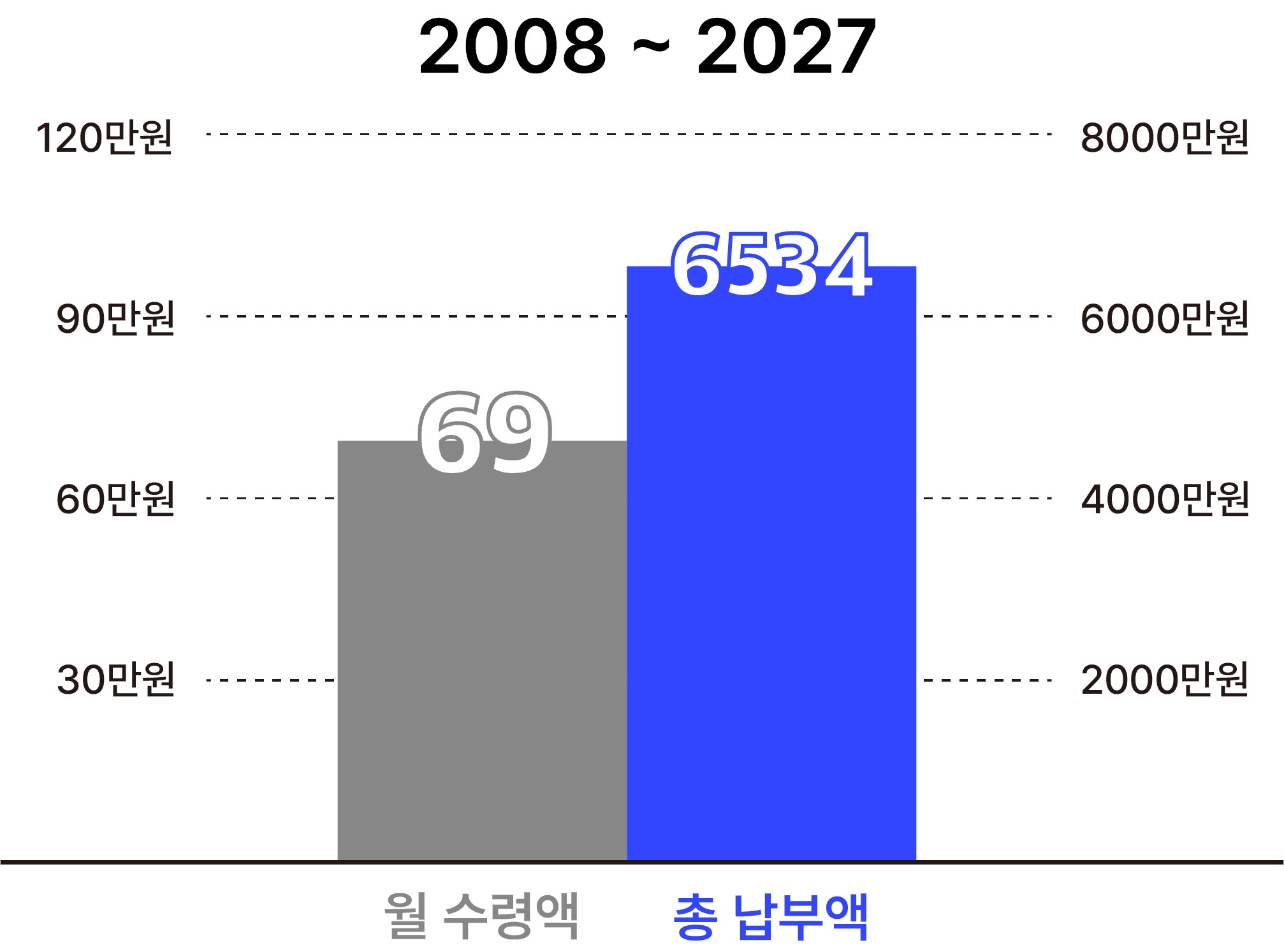

2008~2027 납입

보험료율 동결, 소득대체율 축소의 시기.

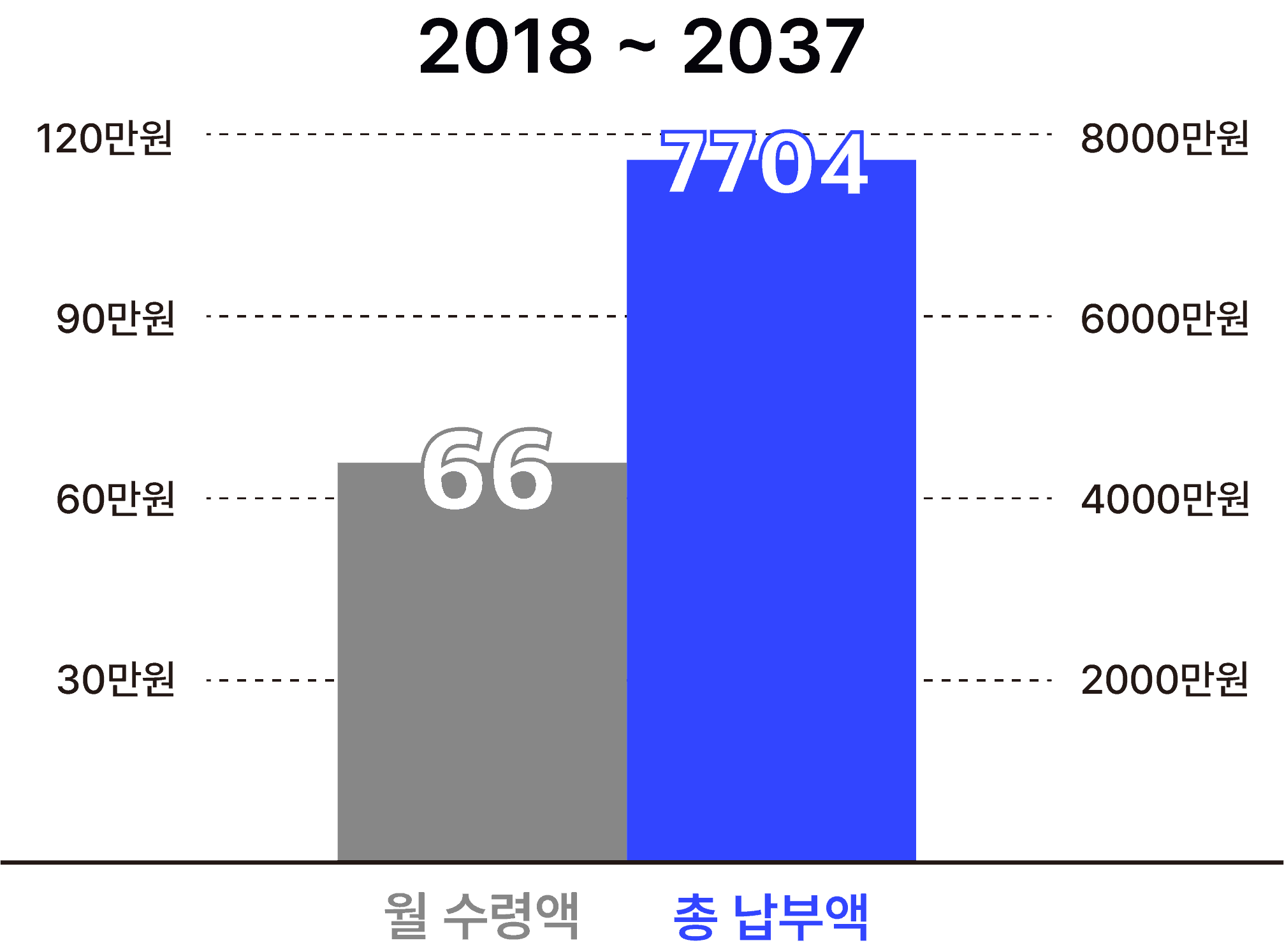

2018~2037 납입

개혁안 영향으로 보험료율이 높아진 현세대.

도표로 정리해보니, 그간 막연하게 느껴졌던 불균형이 훨씬 더 뚜렷하게 드러난다.

월 평균 소득이 약 300만원인 사람이 동일하게 20년을 납부했음에도, 연금 수령액과 총 납부액은 납입 시작 시점에 따라 큰 차이를 보인다.

예를 들어, 1988년에 납입자에 비해 2018년 납입자의 월 수령액은 약 61% 수준에 불과하고 총 납부액은 오히려 1.58배나 많다.

도표를 따로 만들지 않았지만, 2026년에 첫 직장에 들어갈 내 나이대의 청년들의 경우 최악의 상황을 맞이한다.

20년간 총 8856만원을 납부해야 하며, 월 수령액은 65만 4천원으로 가장 적다.

과거에 비해 월 평균 소득이 높아졌으나, 연금을 받는 시점 또한 그만큼 밀리기 때문에 물가 상승을 고려하면 의미가 없다.

아! 그리고 아직 연금 고갈 이야기는 시작도 안했다.

다른 흥미로운 데이터 분석 글도 궁금하다면

여기에서 더 보기